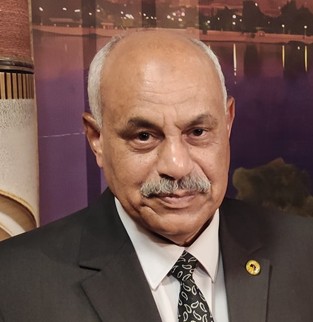

بقلم: د. قاسم زكي

أستاذ الوراثة بكلية الزراعة – جامعة المنيا،

عضو اتحاد كتاب مصر، وعضو اتحاد الآثاريين المصريين

حين نبحث في تاريخ نهب آثار مصر، غالبًا ما تُسلّط الأضواء على الأجانب من دبلوماسيين ومغامرين، دون الالتفات إلى أولئك الذين قدموا لهم المفاتيح المحلية وسهّلوا لهم فتح المقابر وتهريب الكنوز. ومن بين هؤلاء، يبرز اسم مصطفى آغا، الرجل المصري الذي ارتدى عباءة القناصل الأوروبيين، وخدم مصالحهم، بينما تُنهب آثار بلاده أمام عينيه.

اقرأ أيضاً من نفس السلسلة: عائلة عبد الرسول (بين اكتشاف الآثار وتهريبها) – الحلقة 25

نشأة مصطفى أغا:

ولد مصطفى آغا في قرية القرنة بالأقصر، قلب الحضارة الفرعونية، وترعرع في بيئة مشبعة بتاريخ الأجداد. ورغم أصوله المحلية، فإن مسيرته اتخذت منحىً دوليًا مبكرًا، حين التحق بسفينة حربية إنجليزية في شبابه، وانتقل إلى الهند، ومنها إلى إنجلترا، حيث عمل خادمًا لأحد الأثرياء البريطانيين. عاد لاحقًا إلى الإسكندرية، ثم أسس مشروعًا تجاريًا مكّنه من جمع ثروة كافية للعودة إلى الأقصر بثوب الرجل الوجيه.

لكن الصدفة وحدها لا تصنع النفوذ. كان مصطفى يتقن اللغة الإنجليزية بطلاقة، وكان مثقفًا نسبيًا ومحبوبًا من الأجانب، فاختارته القنصلية البريطانية وكيلاً لها في الأقصر، ولاحقًا حصل على وكالات قنصلية من دول أخرى، بينها روسيا وبلجيكا والولايات المتحدة. منحه هذا المنصب حصانة دبلوماسية ونفوذًا واسعًا، وجعل من منزله نقطة التقاء مهمة بين الأجانب والسكان المحليين، بل ومنصة لتسهيل بيع وشراء القطع الأثرية رغم حظرها القانوني.

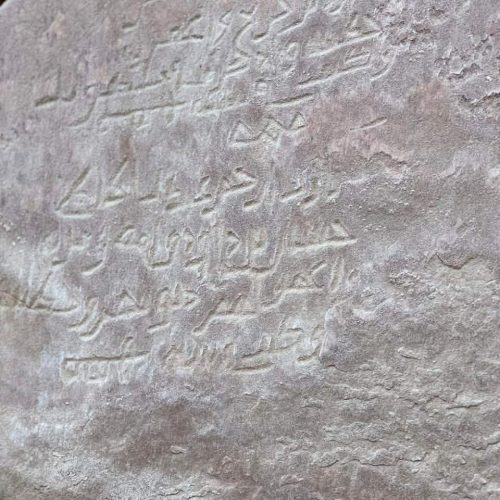

بيت فوق المعبد… وكنوز تحت الأقدام:

كان منزل مصطفى آغا قائمًا فوق معبد الأقصر، وذاع صيته بين الأجانب، خاصة الرحّالة والباحثين والمغامرين في القرن التاسع عشر. لا فندق يقيمون فيه، ولا بريد يصلهم إلا عبر منزله. لذلك تحول البيت إلى محطة أساسية يستقبل فيها الضيوف، وينظم لهم حفلات عامرة بالغوازي، ويعرض عليهم، عرضًا أو تلميحًا، قطعًا أثرية نادرة للبيع.

زاره في هذا المنزل شخصيات بارزة، مثل الرسام الإنجليزي “روبرت تونج”، والمبشر الأمريكي “جوليان لانسينج”، والرحالة “ريتشارد فيرجسون”، وحتى أمير ويلز نفسه عام 1862م، حيث قيل إنه اشترى منه قطعًا أثرية. ومن اللافت أن مصطفى لم يكن مجرد وسيط، بل كان منقبًا ومخزنًا وسوقًا في آنٍ واحد، يُخزّن القطع في منزله، ويفكك المومياوات ليبيع ما فيها من تمائم ومجوهرات.

من اكتشاف البرديات إلى خيانة الأمانة:

ورغم جوانبه المثيرة للجدل، لعب مصطفى دورًا في اكتشاف بردية “إدوين سميث”، إحدى أقدم الوثائق الطبية في التاريخ، والتي تعود إلى أكثر من ألفي عام قبل الميلاد. باعها لمغامر أمريكي لم يدرك قيمتها، فأهملها، حتى أعادت ابنته إحياءها بإهدائها لمكتبة نيويورك، وهناك عرف العالم قيمتها الحقيقية.

شارك مصطفى أيضًا في التنقيب مع أوجست مارييت، أول مدير لمصلحة الآثار المصرية، وكان يُشرف على العمال المحليين، ويضمن “نصيب الأجانب” من الكنوز المكتشفة. هذا الدور جعله محبوبًا من الأوروبيين ومكروهًا من الوطنيين، الذين رأوا فيه رمزًا للعمالة والتفريط في التراث.

الوجه الآخر للأغا:

لم يكن مصطفى آغا مجرد موظف رسمي، بل كان – حسب وصف الرحالة الإنجليز – الآمر الناهي في القرنة، يعرف تفاصيل الجبال والمقابر، ويعلم متى وأين تُكتشف القطع النادرة. لذلك يُرجح ضلوعه في واحدة من أخطر قضايا التهريب في القرن التاسع عشر، وهي تهريب محتويات خبيئة الدير البحري. ورغم أن الفضل في الكشف يعود إلى عائلة عبد الرسول، فإن مصطفى كان المسوّق الأول للآثار، وبيته كان مقصداً أساسياً للمشترين.

السؤال الذي يطرح نفسه هنا: هل كان مصطفى خائنًا فعلاً؟ أم مجرد ابن زمنه؟ الحقيقة أن نشأته تحت الاحتلال البريطاني، وتغلغل النفوذ الأجنبي في صعيد مصر، ساعد في تبرير أفعاله لدى البعض. لكنه، في النهاية، لم يكن بريئًا من الدم الثقافي المسكوب على حجارة المعابد.

النهاية في إسنا:

مع تولي جاستون ماسبيرو رئاسة مصلحة الآثار، صدرت أوامر بإزالة المنازل المبنية حول المعابد، ومنها منزل مصطفى أغا فوق معبد الأقصر. ورغم تعويضه بمبلغ كبير آنذاك – 3000 فرنك – رفض مغادرة البيت، وتمسك بالبقاء حتى أُجبر لاحقًا على الرحيل، لينتقل إلى إسنا، حيث توفي عام 1887م، قبل أن يُهدم منزله رسمياً بعام.

هكذا طويت صفحة رجل جمع بين الدبلوماسية والتهريب، وبين خدمة الأجانب وتفريطه في تراث وطنه، فبقي اسمه محفورًا في ذاكرة التاريخ، لا كبطل، بل كشاهد على مرحلة غامضة ومؤلمة من تاريخنا الأثري.