هل مصير اتفاقية الشام الجديد البقاء في الأدراج بسبب سيطرة إيران على حكومة الكاظمي؟

كتبت هدي العيسوي

قال الكاتب والمحلل حسن إسميك، إنه مرّ أكثر من أسبوع على اللقاء الذي جمع رئيس الولايات المتحدة جو بايدن مع رئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي، وانتهى اللقاء بحسب البيان الأمريكي العراقي المشترك إلى نتائج قليلة ومقتضبة، ولكنها بالغة الأهمية والدلالة، وقد وافقت التوقعات التي أدلى بها محللون سياسيون ومسؤولون من الجانبين.

ويأتي على رأس هذه النتائج إنهاء المهام القتالية للقوات الأمريكية في العراق بنهاية العام الحالي، ولكن ذلك لا يتضمن أو يشير إلى انسحاب القوات الأمريكية بشكل كامل، فالعراق بحسب تصريح أحد المسؤولين في البيت الأبيض، ما زال بحاجة التواجد الأمريكي لأهداف غير قتالية، منها: مواصلة تدريب الجيش العراقي، والدعم اللوجستي والاستخباراتي، والعمليات الاستشارية، يضيف المسؤول الأمريكي: “العراقيون يطالبون.. ونحن موافقون”.

وأوضح إسميك، أن خلاصة اجتماع بايدن – الكاظمى، كانت في الإعلان عن موعد انسحاب القوات الأمريكية وإنهاء مهامها القتالية بشكل رسمي، مع أن هذا هو الحال اليوم على الأرض بشكل فعلي، فعدد القوات الأمريكية البالغ 2500 جندي يكاد لا يقوم إلا بالمهام غير القتالية التي يؤكد المسؤولون العراقيون على استمرار حاجتهم إليها حتى بعد الانسحاب الأمريكي المزمع مع نهاية العام.

وذكر أن هناك ثمة نقطة واحدة سيبقى التخمين عليها في المشهد العراقي حتى نهاية العام، وهو موعد الانسحاب الأمريكي المزمع، وهل إنهاء العمليات القتالية ما زال بعيداً بالمقارنة مع ما ستسفر عنه الانتخابات المقبلة، فهل سيكون تنفيذ إعلان الولايات المتحدة هذا مشروطاً بتقييمها لنتائج هذه الانتخابات، أم أن إدارة بايدن ترغب حقاً بالانسحاب من العراق تحت أي ظرف؟ أعتقد أنه من الصعب التكهن بالإجابة على هذا السؤال.

تابع؛ أنه من الضروري بداية الاعتراف بأن أمريكا تواجه منذ سنوات معضلة حقيقية في التعامل مع رئيس مجلس الوزراء في العراق، ويمكن، تتبع ذلك منذ تسلم أياد علاوي هذا المنصب عام 2004 مروراً بالجعفري والمالكي، ثم العبادي ثم عادل عبد المهدي.. وصولا لمصطفى الكاظمي اليوم، وذلك نظراً للتجاذبات والضغوطات التي يُعاني منها المنصب بحد ذاته.

وبغض النظر عن الشخص الذي يشغله. تتمثل إشكالية هذه الضغوطات في الشد والجذب، أو التنافر، بين تطلعات أمريكا التي احتلت العراق وحاولت العمل على تأسيس عراق جديد ديمقراطي تتمتع جميع فئاته بالحرية والحياة الكريمة، وبين الرغبة الإيرانية في جعل العراق منطقة نفوذ تابعة لها عبر التكتلات السياسية وبعض التنظيمات العسكرية العراقية الموالية لها. ولذلك يسعى كل من الفريقين (أمريكا وإيران) وبشكل حثيث لكسب أو استمالة رئيس الوزراء العراقي لصالحه، سراً أو علانية، الأمر الذي عطّل بشكل كبير صلاحيات هذا المنصب وقيّد صاحبه حتى تحول إلى موقع لإعلان الوعود دون تنفيذها، واتخاذ القرارات دون تطبيقها، فصار مجرد واجهة شكلية بلا أي مضمون عملي وفعّال.

والسؤال المهم كيف تتعين أبعاد هذه المعضلة في ما يحاول أن يقوم به السيد الكاظمي اليوم؟

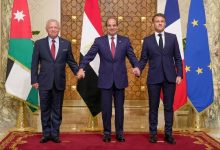

وفي الحقيقة، لم يحصل أي رئيس وزراء عراقي سابق، منذ الغزو الأمريكي للبلاد 2003 على الدعم والدفع إلى الأمام كالذي يناله مصطفى الكاظمي، سواء من الولايات المتحدة نفسها أو من أوروبا أو من الدول العربية، فالكل يريد عراقاً قوياً ومتمكناً بذاته وبسيادته، لكن هل هذه هي الطريقة المناسبة لإدارة الملف العراقي، وهو أحد أعقد الملفات وأكثرها غموضاً، ليس على المستوى الإقليمي فحسب، بل والعالمي أيضاً! وهل الدعم الكبير للكاظمي لإظهاره بمظهر رجل العراق الأقوى سيؤتي النتائج التي ستخرج العراق من المآزق الجيواستراتيجية والاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها لنحو عقدين من الزمن؟.

منذ نحو 14 شهراً وصل مصطفى الكاظمي إلى السلطة، بعد أن أطاح الحراك الاحتجاجي الشعبي بالحكومة السابقة، وفشلت المحاولات المتعاقبة لتأسيس حكومة جديدة.

ولقد بدا واضحاً في حينها أن الكاظمي قد ورث دولة في خضم أزمات سياسية واقتصادية خانقة وعويصة، وحاول منذ توليه رئاسة وزراء العراق أن يكون صديق الجميع، أو على الأقل أن يبدو كذلك، فمنذ تعيينه في أيار/مايو 2020، اعتبره البعض مؤيداً للمتظاهرين والمحتجين، رغم حقيقة أنه قد عُيِّن من قبل الفصائل السياسية التي يرفضها هؤلاء المحتجون العراقيون أنفسهم. غير أن مكمن قوته جاء من كونه ليس سياسياً، فقد توجهت الأنظار إليه كرئيس للمخابرات، وله علاقة طيبة مع الولايات المتحدة، لكنه ليس مقرباً منها لدرجة تثير قلق الإيرانيين.

إلا أن نقطة قوته هذه سرعان ما استحالت لنقطة ضعف، إذ اضطره افتقاره إلى شبكته السياسية الخاصة إلى السير بين “سماسرة السلطة” العراقيين على حبل مشدود دائماً وإلى أقصاه، يُخشى انقطاعه ولا تُرجى مرونته.

ورغم الجهود التي بذلها كي يحافظ على “صداقة الجميع”، فإن تاريخ السياسات أثبت أن من يحاول استرضاء الكل سيعجز عن تحقيق ما هو مطلوب منه، وسيكسب في الغالب عداوة الجميع!

إعادة العراق إلى مسار الاستقرار..

هذا هو الشعار أو الهدف الذي رفعه الكاظمي منذ استلامه السلطة، ربما تكون مدة عام واحد قليلة للحديث عن إنجازاته وإخفاقاته، خاصة في بلد كالعراق الذي تمتاز ملفاته وقضاياه بالتعقيد الشديد، لكن لا بد من التوقف لحظة والنظر في كيفية تعاطي الكاظمي مع أبرز ملفين في البلاد، وأكثرهما حساسية وتوتراً: الاحتجاجات الشعبية، المرتبطة بدورها بالانتخابات العراقية المزمع إجراؤها في تشرين الأول/أكتوبر القادم؛ والقوات الموالية لإيران والتي تزداد نفوذاً يوماً بعد يوم على الأراضي العراقية.

مع وصوله لرئاسة الوزراء، أطلق الكاظمي سراح عدد من المتظاهرين الذين تم اعتقالهم سابقاً، ووعد “بمحاسبة من يسفك دماء العراقيين”، وما زال يحاول الحفاظ على توازن صعب بين استرضاء المحتجين المطالبين باحتواء القوات الموالية لإيران وإيقاف تمددها في البلاد من جهة، وبين عدم خسارته دعم الفصائل في مجلس النواب العراقي من جهة ثانية.

قد يكون إرضاء هذين الطرفين هو أوضح مثال للتعريف بالمهمة المستحيلة التي حملها الرجل على عاتقه.

كما أن حكومته ما زالت هشة في الحقيقة، خاصة وأن مسألة الفساد الذي تحدث الكاظمي عن محاربته بقوة في بداية استلامه للحكومة، لا تزال تشكل واحدة من أكبر مشكلات العراق، ناهيك عن الهيمنة المستمرة للفصائل السياسية التقليدية، وأنشطة القوات الموالية لإيران، إذ تشكل هذه كلها أغلالاً تقيد أي محاولة لتلبية مطالب المحتجين.

وإذا كانت جائحة فيروس كورونا قد حدّت من زخم الاحتجاجات وقوتها، إلا أن أسبابها الجذرية ما تزال بلا علاج، وعليه فما زال تصاعد الحراك متوقعاً في أي وقت.

تشترك الولايات المتحدة مع السيد الكاظمي في هدف رئيس يحفظ مصلحة الطرفين، هو منع العراق من أن يصبح الحامية الأمامية لـ “إمبراطورية إيران الإقليمية”، والتي من شأنها أن تهدد حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة وتجعل اندلاع حرب أوسع فيها قاب قوسين أو أدنى. كذلك يدرك الأمريكيون، وإدارة بايدن بالذات –لما لها من باع في التعامل مع ملف العراق– مدى السرعة التي يمكن للأصوليين أن يملؤوا خلالها أي فراغ في السلطة، فقد عاين الجميع استيلاء تنظيم “داعش” على أجزاء من العراق بعد انسحاب الرئيس باراك أوباما عام 2011.

والسؤال هنا: ما الذي تفعله الولايات المتحدة حيال ذلك كله؟

استقبل الرئيس السابق “الجمهوري” دونالد ترامب الكاظمي، واليوم وبعد أقل من عام استضافه مجدداً الرئيس “الديمقراطي” جو بايدن في البيت الأبيض، الأمر الذي لا يمكن فهمه إلا بمثابة استمرار للدعم الأمريكي القوي لرئيس الحكومة العراقي.

غير أن المشكلة تكمن في أن الولايات المتحدة، والتي هي أقوى لاعب خارجي في المنطقة، تريد الخروج من العراق، ولذلك وضع الكاظمي على رأس أولوياته من الزيارة إقناع الولايات المتحدة بعدم تعريض العراق لمصير مماثل لأفغانستان في الوقت الحاضر، وهذا ما أعلن عنه نائب رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي ظافر العاني قائلاً: “إن انسحاب القوات الأمريكية سيجعل العراق رسمياً تحت سيطرة المليشيات، ويحولها إلى أفغانستان ثانية”، لأن نتائجه ستتجاوز بكارثيتها ما يحدث اليوم في أفغانستان التي تنسحب القوات الأمريكية منها لينمو ويتمدد نفوذ طالبان.

وبحسب صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، يميل الرأي السائد داخل إدارة بايدن، وخاصة داخل أروقة وزارة الدفاع، إلى اعتبار العراق منطقة حيوية للمصالح الأمريكية المستقبلية، وأن أي انسحاب متسرع سيكون بمثابة كارثة على العلاقات الأمريكية مع حلفائها العراقيين والإقليميين على حد سواء. كما تعتبر هذه الأوساط أن الانسحاب سيظهر الغلبة للقوات الموالية لإيران في كل من سوريا والعراق، لكنَّ «الوضع الحالي غير مقبول للإدارة الأمريكية التي تنتظر عرض الكاظمي للإجراءات التي يمكنه اتخاذها لوقف الهجمات التي تمس القواعد والمصالح الأمريكية في العراق».

وهنا مكمن المشكلة، فأي إجراءات تلك التي يستطيع الكاظمي اتخاذها وهو المعتمد منذ البداية على الدعم الأمريكي، كما أنه ما زال إلى اليوم يتحرك من موقعه بصعوبة بالغة في حقل من الألغام السياسية الداخلية والإقليمية، اسمه العراق؟

شريك ضعيف يحد من خيارات واشنطن

في أسبوع واحد فقط، وقبل زيارة الكاظمي مباشرة، شُنَّت ست هجمات ضد قوات وأفراد أمريكيين في العراق وسوريا، بما في ذلك هجومان استهدفا قاعدة عين الأسد الجوية، وأصيب عنصران أمريكيان بجروح، واستهدفت هجمات أخرى، بطائرات مسيرة وصواريخ، مطار أربيل ومقر التحالف في بغداد وقاعدة أمريكية في شرق سوريا والمنطقة الخضراء بالعاصمة العراقية.

جاء هذا التصعيد في أعقاب الضربة الأمريكية الشهر الماضي على الحدود العراقية السورية ضد قوات عراقية موالية لإيران، والتي كان هدفها ردع المزيد من الحوادث بعد خمس هجمات سابقة على القوات الأمريكية داخل العراق!

لذلك فإن إدارة بايدن، التي تريد ردعاً محدوداً دون أن تقع في “دوامة العنف” مع القوات والفصائل الموالية لإيران، تجد نفسها اليوم متروكة أمام خيارات محدودة نتيجة زيادة الهجمات ضد قواتها ومصالحها في العراق وسوريا، وتطلب ضمانات من رئيس وزراء هي ضمانه بالأساس.

بالمقابل يرى عراقيون كثيرون أن زيارة الكاظمي لواشنطن لم تكن سوى جزءاً من “الرقصة” المعتادة بين الولايات المتحدة وإيران في تنافسهما على النفوذ في العراق، حيث ترفع أمريكا من خلاله استقبال الكاظمي أسهمه وتزيد من رأسماله الشخصي، وهو الذي يمثل بنظرها “أهون الشرور”، ومن المفيد لها إعادة ترتيب الأوراق كي يبقى الكاظمي في موقعه، على أمل ألا يختار العراقيون في الانتخابات القادمة زعيماً من قوات الحشد الشعبي أو حلفائه ، أي حلفاء إيران، السياسيين، أو من “سرايا السلام” التابعة لمقتدى الصدر.

وترى أن هذا يكفي للحد من تهديد العراق لشركاء الولايات المتحدة، ويسمح بتشكيل البيئة السياسية العراقية بطريقة تخفف من التداعيات المحلية للتنافس مع إيران في العراق والمنطقة. ولذلك فإن أمريكا هي الأخرى تسير على حبل مشدود بين حماية قواتها والحد من الأخطار التي تتعرض لها هذه القوات (وبالتالي الهيبة الأمريكية بالعموم) من طرف، وبين تحقيق مصالحها وتأمين مصالح حلفائها في المنطقة من الطرف الآخر، لكنها من حيث تدري أو لا تدري تدفع بالكاظمي نفسه، لأن يكون، وكما يرى كثير من العراقيين، رجل إيران لا العراق.

الصفقة الكبرى.. مع إيران؟

يريد الكاظمي حواراً مباشراً مع إيران.. وكل المؤشرات الحالية توحي برغبته هذه، إذ يحاول رئيس الوزراء أن يؤكد دائماً على أن دوامة الانحدار الكبيرة في العراق لن تتوقف إلا بصفقة كبرى، ليست مع العرب أو مع أوروبا والناتو أو الولايات المتحدة، بل مع إيران ذاتها.

والمشكلة هنا أن التصرفات الغربية تدفع بهذا الاتجاه وكأن هنالك تسليماً غربياً بأن العراق عمق استراتيجي لإيران، ولا يمكن أن تتحسن الأوضاع فيه دون موافقة طهران، خاصة وقد بلغت من القوة والسطوة في المنطقة حداً لم يعد معه إرغامها على شيءٍ ممكناً!

حتى في حال عقد الصفقة، لا يبدو أن الأمور ستسير ضمن السيناريو المتفائل بالنسبة للكاظمي، فقد فشل رؤساء الوزراء العراقيون المتعاقبون في إعادة التوازن إلى العلاقة الثنائية التي ترجح كفتها دائماً لصالح طهران، ويرجع ذلك بجزئه الأكبر إلى عدم فهم كيفية تشكيل السياسة الخارجية في إيران، وليس الكاظمي بحال أفضل ممن سبقه في هذه النقطة، فقد حاول بشكل عام العمل مع مكتب الرئيس الإيراني، أو مع وكالات حكومية أخرى، متجاهلاً حقيقة أن هذه الكيانات ليست إلا جزءاً صغيراً من نظام طهران الذي يديره في الواقع الحرس الثوري، والذي بدوره يسيطر على الفصائل المسلحة التي تعمل بالوكالة، والمسؤولة عن شن الهجمات على المنشآت الأمريكية والكيانات السياسية المناوئة لإيران.

حتى في هذا الخيار، لا يمكن التعويل على الكاظمي وحده، بل يجب أن تتدخل الولايات المتحدة وأوروبا والدول العربية أيضاً وفي مقدمتها السعودية التي بدأت مفاوضات مع إيران في العراق نفسه، وربما مصر والأردن اللتان تحاولان التحالف اقتصادياً مع العراق ولكنه تحالف لم يتجاوز الاتفاق الشكلي المدعّم بالتوقيعات والأوراق فقط، دون أي آثار فعلية على الأرض، وذلك بسبب صعوبات لم يستطع الكاظمي تجاوزها حتى الآن، وفي الحقيقة فلقد تأخرت الدول العربية، وترددت أيضاً، في مد يد العون والمساعدة للعراق، وتركته فريسة لإيران، وقد آن الأوان وحانت الفرصة لتغيير هذا الواقع.

وبالنتيجة، يظهر مصطفى الكاظمي اليوم وكأنه أقوى رئيس وزراء يمكن للعراق الحصول عليه، لكن لا يمكن هنا إلا التأكيد على أن الرجل يمتلك من القوة بقدر ما يُمنح له، ومع أنه قد حصل على دعم دولي واسع غير مسبوق لم يتلقه أي مسؤول عراقي منذ 2003، ابتداء من واشنطن مروراً بالعواصم العربية وطهران إلى الفاتيكان وبروكسل، لكن ميزانه ما زال عاجزاً لجهة استثمار هذا الدعم وتوظيفه لتحقيق إنجازات تذكر على مستوى البلاد، ومع ذلك فهو لن يتوانى عن تسخير هذا الدعم لتحصيل مكاسب سياسية على مستوى الداخل العراقي استعداداً للانتخابات المقبلة، وزيارته إلى واشنطن قبل 3 أشهر من إجراء الانتخابات التشريعية المقبلة في العراق، ترفع سقف احتمالات فوزه بولاية جديدة، غير أن الإدارة الأمريكية تُدرك جيداً أن الرهان على الكاظمي رهان خاسر، ولكن “مكرهٌ أخاك لا بطل” لأنه أفضل الموجود.

وأظن أن حالة الكاظمي اليوم تشبه حالة حيدر العبادي الذي فُتحت له أبواب الدعم العربي والغربي، وحتى التركي، ولكن سرعان ما أدى دخول إيران وحلفائها من الفصائل العسكرية على خط رئاسة الحكومة العراقية، إلى قلب الأمور رأساً على عقب، فأصبح حليف الأمس مرفوضا اليوم. وهذا ما أتوقع أن يتكرر مع السيد الكاظمي، لذلك ألم يكن تقديم “الهدايا المجانية” له من الجانب الأمريكي مجازفة دبلوماسية واستعجالاً في غير مكانه سيسيء لسياسة واشنطن تجاه العراق ويعرضها للحرج؟!

من جهة أخرى.. ينبغي إدراك أن كل إنجاز سيتحقق في العراق، خلال المتبقي من ولاية الكاظمي هذه، أو إذا ما تحصل على ولاية ثانية، سيحسب له دون الإشارة إلى مستويات الدعم الهائلة التي يحصل عليها، كما سيتم تبرير كل إخفاق قد يتسبب به، ربما يكون هذا الوضع مقبولاً بالنسبة لأطراف كثيرة مؤثرة في الشأن العراقي، أما بالنسبة للعراق والعراقيين فالكاظمي بلا شك لا يعول عليه.

وما يحتاجه العراق حقاً هو رئيس حكومة قوي بالأساس، قادر على حشد دعم داخلي مؤثر، ودعم إقليمي عربي، ودولي غربي أكثر فاعلية، والأهم من ذلك والشرط اللازم له، أن يكون رجل سياسية متمكن من رؤاه الأستراتيجية، ومنفتح على التعلم من التجارب السابقة، ومدفوع بالتفكير في مصلحة البلاد والعمل لأجلها، ولو كلفه ذلك انتزاع مفاتيح القوة انتزاعاً من الفواعل الكثيرة الموجودة على الساحة العراقية.

ربما أنا من داعمي الكاظمي بمعنى ما، ومن منطلق عملي بحت، إذ يُحسب للرجل صدق المحاولة والجديه في الاتصال بالجميع، والتهدئة مع كل الأطراف. ومع ذلك فلست هنا لأقع في فخ المغالاة في تقدير عمل الكاظمي وسياساته، أو أصل في دعمه حداً يجانب الصواب، وهذا ما رأيته على الأقل في ما كتبه ديفيد أغناتيوس يوم 17 من الشهر الماضي في الواشنطن بوست: “حكومة مصطفى الكاظمي في العراق أمامها طريق طويل لتقطعه، لكنها على الأقل البداية”.

ولكن ما أعرفه عن الشعب العراقي مما أظن أن السيد أغناتيوس لا يعرفه يجعلني ميالاً للتخمين بأن الكاظمي لن يفلح في الحفاظ على منصبه رئيساً للوزراء، وستكون خسارته محرجة لأمريكا والخليج ومصر والأردن، خاصة وأن الأخيرتين تحاولان دعمه بشتى الطرق، وهذا ما تخبر بها الاتفاقيات الكثيرة الموقعة مؤخراً بينهما وبين بغداد والتي عرفت بـ “الشام الجديد”، فالجميع يعلم أن مصير هذه الاتفاقيات سيكون، كما سابقاتها، حبراً على ورق، ورهين الطي في أدراج المكاتب. ولتثبت طهران مرة بعد أخرى أنها صاحبة القرار الأخير بشأن تسمية رئيس الوزراء لبلد خاضع لسيطرتها ونفوذها، ولتستمر أيضاً في إفشال أية اتفاقيات بين العراق وجواره العربي، فقط لأن هذه الاتفاقيات لا تصب في مصلحتها.

وهذا بالضبط ما يجعل نجاح أي اتفاقية عربية مع العراق مشروطاً بأن تفتح الدول العربية أسواقها واقتصادها للأيرانيين أولاً.

ووفقا للتوافقات العراقية على الرئاسات الثلاث من جهة، وتغول النفوذ الإيراني في شأن العراق السياسي من جهة ثانية، سيبقى منصب رئيس الوزراء العراق شكلياً بلا أثر فعلي لرأيه ولا تطبيق عملي لسيادته، لأنه سيبقى مضطراً للتأرجح بين ما تتطلع إليه واشنطن في العراق الجديد من جهة، وبين الضغط الذي تمارسه طهران عبر القوات والتيارات الموالية لها من جهة ثانية، ولذلك لن ينجح أي رئيس وزراء عراقي إلا إذا صبّ جلّ اهتمامه على إدارة هذا “التوازن” الوهمي ليبقى في منصبه الإداري مضموناً والسياسي من حيث الشكل فقط، ولا مناص من أن تنسحق جميع صلاحيات هذا المنصب الذي يقع بين نقيضين كبيرين هما: المطرقة الإيرانية والسندان الأمريكي. ولا يمكن لهذين النقيضين أن يجتمعا لا من الناحية الصورية ولا من الناحية العملية، فالمطرقة الإيرانية تفرض على رئيس الوزراء كسب ود الفصائل الموالية لإيران والرافضة للوجود الأمريكي، والسندان الأمريكي يطالب بكف اليد الإيرانية عن شؤون العراق الداخلية والخارجية.

فمن غير الصحيح منطقياً الجمع بين المتناقضات، بين كسب ود الفصائل العراقية الموالية لإيران والرافضة للوجود الأمريكي، وبين المطالب الأمريكية بكف اليد الإيرانية عن العراق.

ما الحل إذن؟ وهل نترك العراق بمفرده عليلاً ونهباً لإيران!

أمام هذا الاستعصاء الذي دام عدة سنوات، والذي انعكس سلباً، وما زال حتى اليوم، على أمن العراق واستقراره واقتصاده، أفلا يكون من الأفضل أن تعمل الإدارة الأمريكية، وهي على وشك الانسحاب من العراق، على تأسيس لجنة دولية/ إقليمية/ محلية برئاسة سياسي مخضرم وخبير بالمنطقة، ومشهود له من أطراف متعددة، ويكون لهذه اللجنة صلاحيات النظر في الشأن العراقي، والتوجيه بالتفاوض مع الإيرانيين، بهدف الوصول إلى ما يضمن للعراق وحدة أراضيه وسيادته الوطنية عليها، ويضمن للشعب العراقي تضميد جراحه والبناء لأجل مستقبله، وأن يتمكن سياسيو بغداد من قيادة وطنهم بأنفسهم، ومن إقامة تحالفاتهم وتنسيق سياساتهم مع غيرهم بما يخدم مصلحة العراق أولاً؟